当老师提问学生长大后想干什么,回答科学家、发明家、书法家、冠军的人少了。青少年崇拜“明星偶像”,出现了粉丝文化、饭圈文化,他们爱明星偶像胜过爱自己和至亲,为了“追星”疯狂的花费金钱和精力,盲目追星行为越来越多:有的孩子辍学追星,有的孩子节衣缩食为明星打榜……

我们应该让他们看到:

有这样一群人,

他们以青春为笔,

以热血为墨,

在时代卷轴上书写下波澜壮阔的篇章,

他们用毕生坚守诠释:科学无界,

但探索者的脚步永远朝向人类的远方,

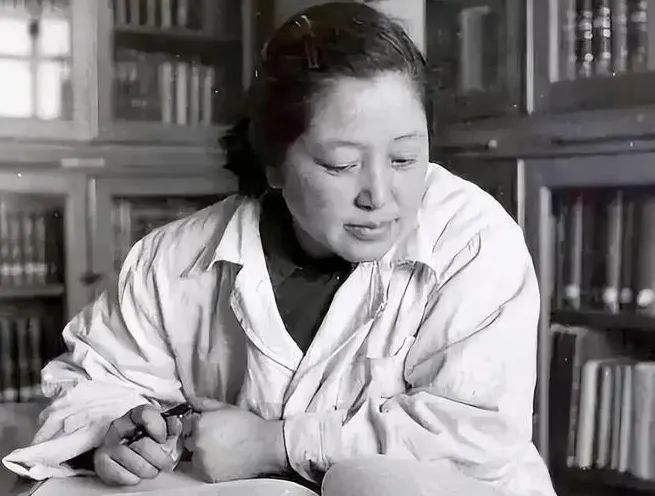

他们才是当之无愧的明星。孩子,这才是你要追的明星!明星之中科院第一位女院士——何泽慧。

何泽慧1914年3月5日生于江苏苏州,籍贯山西灵石,江苏苏州人,杰出的核物理学家,曾任中国人民政治协商会议第五、六、七届全国委员,空间科学学会原常务理事,中科院高能所原副所长。新中国成立后,先后任中科院近代物理研究所、原子能研究所、高能物理研究所研究员,中科院高能物理研究所副所长、学部委员、中科院院士、资深院士,空间科学学会常务理事等。

人物历程

何泽慧1914年3月5日生于江苏苏州,祖籍山西灵石两渡。1920年,6岁的何泽慧进入振华女校学习,在这所学校度过了小学、中学12年的时光。她品学兼优,热爱运动,是学校排球队的一员,因为留着两条长辫子被同学们称为“双辫将”。1932年,何泽慧从苏州振华女校高中毕业,随同学前往上海考大学。在上海,她分别参加了浙江大学与清华大学的招生考试,何泽慧考了个女状元。她后来回忆:“考浙江大学的人有800多,我报考的是物理学系,他们取的只有我一个女生,你说我的运气好不好?清华大学人多而且特多,一共有近3000人,清华的希望小得不得了!”。然而,就是她最不抱希望的清华,也被她考中了。总共录取28人,她是其中之一。清华的学习格外繁重,最终只有10人顺利毕业。何泽慧又是这十人中的第一名,第二名是在后来成为她丈夫的钱三强。

1936年大学毕业后,何泽慧到德国柏林工业大学技术物理系攻读博士学位,出于抗日爱国热忱,她毅然选择实验弹道学的专业方向。1940年5月,何泽慧顺利获得工程博士学位。毕业后的何泽慧想立刻回国,为国家效力。不料二战爆发,被迫滞留德国。回国无望的何泽慧在柏林度过了非常艰难的三年。1943年8月,何泽慧前往海德堡威廉皇家学院核物理研究所工作,在瓦德尔·博特教授和助手根特纳的指导下开始了核物理研究。她靠着敏锐细致的观察能力和孜孜不倦的探究精神,在1945年,首先观察到正负电子弹性碰撞现象的存在,被英国《自然》杂志称之为“科学珍闻”。

1946年,何泽慧从德国到法国巴黎,和大学时期的同学钱三强结婚,开始共同的科学生涯。他们一起在约里奥·居里夫妇领导的法兰西学院原子核化学实验室和居里实验室工作,合作发现了铀核裂变的新方式——三分裂和四分裂现象(她首先捕捉到世界上第一例四分裂径迹),在国际科学界引起很大反响,被西方媒体称为“中国的居里夫人” 。

1948年夏,何泽慧同钱三强一起历尽艰辛回到祖国,参加北平研究院原子学研究所的组建。新中国成立后,她全身心地投入中科院近代物理研究所(1953年改称物理研究所)的创建工作。由她具体领导的研究小组,在十分简陋条件下开展工作,于1956年研制成功性能达到国际先进水平的原子核乳胶。

1955年初,何泽慧积极领导开展中子物理与裂变物理的实验准备工作。1958年,中国第一台反应堆及回旋加速器建成后,她担任中子物理研究室主任,在相当长时间里领导当时的中子物理研究工作,为开拓中国中子物理与裂变物理实验领域做出重要贡献。

何泽慧1964年起担任原子能研究所副所长。1973年,中科院高能物理研究所成立后,何泽慧担任副所长,积极推动宇宙线超高能物理和高能天体物理研究的开展。她倡导和全力支持开展交叉学科的研究,推动了中国宇宙线超高能物理及高能天体物理研究的起步和发展。在她的倡导与扶持下,中国成为当时少数几个能生产核乳胶的国家之一,推动了中国高能天体物理的研究工作。还从无到有、从小到大地发展了高空科学气球,并相应发展了空间硬x射线探测技术及其他配套技术。

1980年,何泽慧当选为中科院数学物理学学部委员(院士)。耄耋之年,她仍然坚持全天上班,关心中国高能物理和核物理事业的发展。直到2000年,每周还要坚持几次到高能所上班。

从2005年起,温家宝总理先后6次去看望何泽慧老人,给予她高度评价。

2011年6月20日7时39分,何泽慧院士在北京协和医院逝世,享年97岁。

主要成就

正负电子弹性碰撞现象的首次实验观察

这项成果先后于1945年9月在英国布列斯托尔举行的英法宇宙线会议和1946年7月在英国剑桥举行的国际基本粒子与低温会议上报告,引起与会者的很大兴趣,并被英国《自然》杂志载文介绍称之为“科学珍闻”。何泽慧敏锐而细致的观察能力,在科学实验中不放过任何一点异常迹象的探索精神,以及对新现象做出正确分析的本领,在这件事情上已经显出来了。

铀核三分裂和四分裂现象的发现

以钱三强、何泽慧等的实验为开端而引发的一系列研究及其成果,深化了人们对于裂变现象的认识。三分裂现象作为研究裂变过程中断裂点特性的一种独特的探针,至今仍然是裂变物理领域有兴趣的研究对象。这些重大发现宣布后,引起巨大反响,被称为是“第二次世界大战后,物理学上最有意义的一项工作”。西方各大主流媒体争相报道,由于铀核“三分裂”现象是她首先发现的,所以她也被人们尊敬地称为“中国的居里夫人”。

原子核乳胶制备过程的研究

何泽慧领导的研究小组在1956年成功地掌握了原子核乳胶的制备方法,何泽慧和她的合作者获得1956年颁发的中国科学院奖(自然科学部分),即首次国家自然科学奖。

开拓中国中子物理和裂变物理实验领域

何泽慧在相当长的时期里全面负责领导了物理研究所(后为原子能研究所)中子物理研究室的工作,为开拓我国中子物理与裂变物理实验领域并配合核武器研制做出了重要贡献。何泽慧领导创建了基本实验条件,并利用建立起来的实验条件,何泽慧领导完成了一系列基础核数据的测量工作。

一生奉献,拒绝立传

改革开放以后,有些研究人员认为国内条件差,难以做出成果,只有出国才有希望。针对这种想法,1981年,何泽慧写了《科研工作者要发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,要立足常规、着眼新奇》一文,认为“在这种困难条件下,能够自己动手,因陋就简,做出成绩来,这才能真正培养出人才来”。该文手稿在“笔鉴丹心——手稿中的中国科学家精神主题展”展出。

在1994年国家科学出版社出版《中国现代科学家传记大辞典》时,她坚决不同意立传。故在此系列丛书第六集"物理学"部分,没有她的名字。她的传记出现在了书中最后。编者不得不加了特别说明:"此篇传记虽早已约稿,但因何泽慧本人谦让不同意立传,后在本书编辑组一再要求和催促下,作者才着手撰写并于全书付印前交稿。因全书页码已定,不便插入相应学科,故补排在最后。特此说明。"

86岁时,何泽慧每周还要坚持几次到高能物理所上班。晚了就从食堂买几个包子、馒头带回去吃,渴了就喝点白开水。她家住在中关村,所里想派车接送,她坚决不要,还是挤公共汽车。何先生也经常会一个人坐公交车去买菜。她就像一个普通老太太,让你感觉不到大科学家的派头。

她的生活一丁点儿也不讲究,书桌上的镇纸是老人自己捡来的鹅卵石。在人们都开始用名牌的时代,老人依旧提着一个人造革书包,书包带子断了,就用绳子系着,革裂开了,就用针线缝起来。她的衣服上还有补丁,脚穿老式解放鞋。何泽慧说:"作为一名科学家,本来就应该朴素、真实、勤奋、诚实、讲真话。"

何泽慧常放在嘴边的一句话是:"国家是这样一种东西,不管对得起对不起你,对国家有益的,我就做。"

人物评价

何先生在女科学家中是少有的,是人中麟凤。(温家宝,前国务院总理 评)

发扬以钱三强何泽慧先生为代表的老一辈科学家的优良传统,凝聚力量,攻坚克难,追求卓越,不断创新,不辜负党、国家和人民给予我们的厚望,为实现“两个一百年”宏伟目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!(白春礼,中国科学院院长 评)

何泽慧先生是中国原子能物理事业开创者之一,是中科院近代物理研究所的创建者之一。她以满腔的热忱领导开展中子物理与裂变物理的实验,她积极推动了祖国宇宙线超高能物理及高能天体物理研究的起步和发展。(李政道,科学家 评)

广大的青少年们请再一次记住她的名字 ——何泽慧。这才是你要追的明星。

图文来源:共青团中央、人民日报、现代物理知识杂志、百度百科、中国老干部,部分文字或图片来源网络,无法核实出处。相关转载内容只为分享传播之用,非商业用途,文章或图片版权属于原作者,如有侵权请联系删除。