历史的长河中,

中华民族创造了丰富多彩、

弥足珍贵的非物质文化遗产,

它们历经千百年的传承,

依旧照亮着华夏文明的天空,

熠熠生辉。

截至2024年12月,

中国列入联合国教科文组织

非物质文化遗产名录(名册)项目共计44项,

总数位居世界第一。

让我们跟随中国非遗名录专题,

每期一会,

穿越时空隧道,

聆听古老技艺与现代文明的对话,

感受千年文脉的悠悠传承。

01非遗名片

中国雕版印刷技艺

列入年份:2009年

非遗级别:世界级

项目类型:人类非物质文化遗产代表作名录

项目类别:传统手工艺

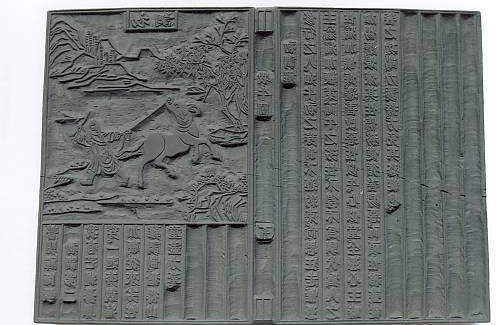

雕版印刷技艺是运用刀具在木板上雕刻文字或图案,再用墨、纸、绢等材料刷印、装订成书籍的一种特殊技艺,迄今已有1300多年的历史,比活字印刷技艺早400多年。它开创了人类复印技术的先河,将文字或图像永久保存并广泛传播,对中国乃至世界的文化传承、知识普及起到了不可替代的作用,2009年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

PART1历史发展

雕版印刷起源于唐代,最初主要用于宗教典籍的印刷。现存最早雕版印刷品为敦煌藏经洞出土的868年《金刚经》,现藏于英国大英博物馆。元稹在825年所作《白氏长庆集》序言中"模勒"的记载,将雕版印刷文献记录提早至9世纪前期。五代时期,官方开始组织雕版印刷儒家经典,标志着雕版印刷从民间走向规范化。后唐长兴三年(932年),朝廷刻印《九经》,是官方大规模刊印典籍的开端。

宋代是雕版印刷的黄金时代,技术成熟、种类繁多,形成了汴京、临安、成都、建阳等印刷中心。此时不仅印制儒家经典,还涉及史书、科技著作(如沈括《梦溪笔谈》)、文学作品(如《太平广记》)等,推动了文化的普及。

元代延续宋代传统,在印刷内容上增加了戏曲、小说等通俗文学,同时对活字印刷有尝试,但雕版仍占主导。

明代雕版印刷技艺进一步提升,出现了套色印刷(如多色套印的《十竹斋画谱》),印刷品在装帧、艺术性上更为精美,江南地区成为印刷业核心。

清代雕版印刷规模宏大,官刻、私刻、坊刻并存,《四库全书》的部分版本采用雕版印制。但清末随着西方活字印刷技术传入,雕版印刷逐渐衰落。

PART2工艺流程

写样贴板:选用纹理细密、质地均匀、加工容易、资源较多的木材,如北方的梨木、枣木,南方的黄杨木、梓木等,这些木材能够保证雕刻的精度和质量,使印刷品清晰、耐用。将文字反向誊写于薄纸上,涂抹浆糊贴附木板表面。

雕刻印版:雕刻时需要精妙控制运刀速度和走刀方向,根据文字和图像的不同部位,选用不同的刻刀,使用拳刀、曲凿等工具刻制阳文,刻深约1.5毫米,使线条流畅自然,刚柔并济,确保印版耐用。

刷墨印刷:大多采用松烟等为原料,经过秘方配制,墨色清香四溢、色泽沉稳,含胶适量,用棕刷蘸取松烟墨(需窖藏三冬四夏)均匀刷版,覆盖宣纸后施加压力完成转印。

除了单色印刷,还可以进行套色印刷,通过多次套印不同颜色的油墨,使画面色彩丰富、层次分明,创造出精美的艺术效果。套色印刷需制作多块分色版,元代《金刚经注》使用朱墨两色,明代《十竹斋书画谱》运用"饾版"技术实现渐变色彩。印后装帧包含折页、齐栏、打眼、穿线等工序,形成卷轴装、经折装、蝴蝶装等传统样式。

03传承与发展

2006年扬州市申报的雕版印刷技艺入选首批国家级非遗名录(编号Ⅷ 78)。2009 年,其正式入选《世界人类非物质文化遗产代表作名录》,获得国际层面重视,利于推动全球范围内的认知与保护。

扬州1958年成立的广陵刻印社,承担古板片征集、收藏等工作,并从事古籍整理出版。其1962年汇集江、浙、皖约 20 余万片古版片修缮保护。后其发展为广陵书社,持续守护雕版印刷技艺与古籍资源。此外,南京金陵刻经处保存着完整的手工雕版印刷生产线,省级传承人邓清之从事刻经工作28年 ;四川德格印经院延续藏文佛经雕印传统,现存近30万块印版;福建四堡雕版印刷基地等,也在当地传承事业里发挥关键作用。

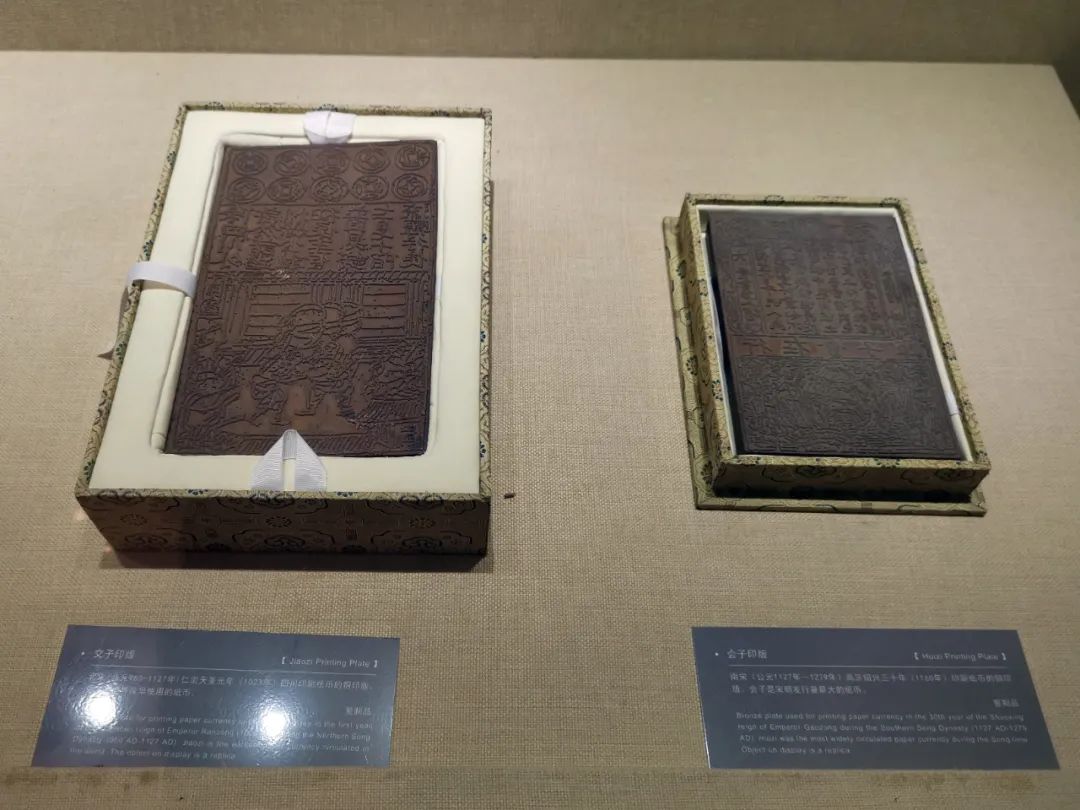

扬州中国雕版印刷博物馆收藏10万块历代雕版,设传习所开展师徒传承。通过传统师徒制传授技艺,保证技法精妙传递与风格延续。同时现代院校教育也开始介入,部分院校设置相关课程或专业实践项目,联合非遗机构与传承人展开产学研合作,用理论结合实践的方式培育既懂理论又擅实操的新一代人才。

扬州广陵古籍刻印社通过转企改制,将雕版印刷与现代书籍装帧结合,开发文创产品拓展生存空间。多地常举办雕版印刷相关文化展览、非遗体验日等活动。传承人也常走进校园社区,让大众尤其青少年体验写样、刷印等环节。同时利用文创创新吸引年轻人,开发书签、笔记本等雕版印刷主题文创品,挖掘技艺商业价值,拓宽传承路径。