当老师提问学生长大后想干什么,回答科学家、发明家、书法家、冠军的人少了。青少年崇拜“明星偶像”,出现了粉丝文化、饭圈文化,他们爱明星偶像胜过爱自己和至亲,为了“追星”疯狂的花费金钱和精力,盲目追星行为越来越多:有的孩子辍学追星,有的孩子节衣缩食为明星打榜……

我们应该让他们看到:

有这样一群人,

他们以青春为笔,

以热血为墨,

在时代卷轴上书写下波澜壮阔的篇章,

他们用毕生坚守诠释:科学无界,

但探索者的脚步永远朝向人类的远方,

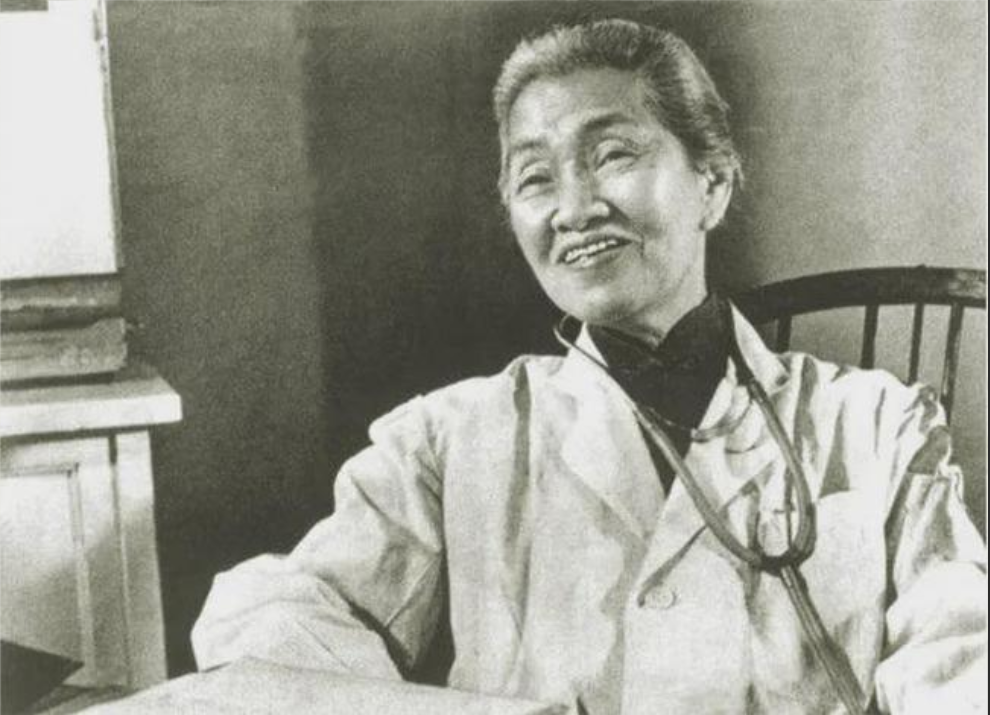

他们才是当之无愧的明星。孩子,这才是你要追的明星!明星之“万婴之母”——林巧稚

林巧稚(1901年12月23日—1983年4月22日),女,汉族,福建厦门人,无党派人士,研究生学历,医学家、医学教育家,中国科学院学部委员(院士),生前系北京协和医院妇产科主任。林巧稚在胎儿宫内呼吸、女性盆腔疾病、妇科肿瘤、新生儿溶血症等方面的研究做出了贡献,是中国现代妇产科学的奠基者和开拓者,一生迎接了5万多个新生命,被称为“万婴之母”、“生命天使”、“中国医学圣母”,是北京协和医院首位中国籍妇产科主任。被誉为“中国近现代史上的20位杰出女性”之一。2009年,被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”。2019年,被评选为“最美奋斗者”。

人物历程

1901年12月23日(光绪二十七年),林巧稚出生于福建厦门鼓浪屿一个基督教家庭。林巧稚的父亲早年曾留学海外,在父亲影响下,林巧稚从小就在新式学堂读书,习得了一口流利的英语 。1908年,林巧稚上蒙学堂(女子小学校),之后,就读于鼓浪屿怀仁学校浪屿女子高中。1913年升入鼓浪屿高等女子师范学校。林巧稚5岁的时候,母亲因患妇科肿瘤病故,母亲去世时的痛苦让林巧稚树立了一个终生理想——怀着平凡的爱做平凡的事,并立志成为一名医生。

1919年,林巧稚从厦门女子师范学院毕业并留校从事教学工作。1921年,北京协和医科大学 (今协和医学院)落成,林巧稚考入该校,并于1929年获得博士学位。同年,林巧稚成为北京协和医院首位毕业留院的中国女医生。为了挑战女性不能拿手术刀的偏见,为了那些对妇产科疾病一无所知的中国妇女,林巧稚选择了当时被许多人看不起的妇产科。

由于在协和医院工作成绩突出,她提前晋升为住院医师,并在1932年,被学校派往英国伦敦妇产科医院和曼彻斯特医学院进修深造。1933年,到奥地利的维也纳进行医学考察。

1939年,林巧稚被派往美国学习,在芝加哥大学医学院妇产科继续胎儿生理领域的研究。在美国期间,林巧稚成为美国“自然科学荣誉学会会员”,获得该协会颁发的证书和金钥匙。而同时期的中国,正陷入战争带来的苦难中。当时美国方面向林巧稚提供了先进的科研条件和优厚的待遇,面对美方的挽留,林巧稚却断然拒绝,并表示:我来这里进修的理想和目的,就是为了回去能办好妇产科,能更好地为我们中国的妇女和孩子们治病……战争征服不了中国。1940年,林巧稚返回中国。

1941年,太平洋战争爆发,协和医院被迫关闭。林巧稚并未放下医生的职责,她在胡同里开办妇科诊所,继续为战乱中的中国妇女服务。林巧稚将诊疗费用降至平均水平以下,对待穷苦的病人,她不仅免去诊疗费,还出钱对病人施以援助。林巧稚开办的诊所在战乱中坚持了6年,共留下8887份病历档案。

1948年,协和医院复院,林巧稚重回协和医院,主导重建了经过战争洗劫只剩下几张病床的妇产科。中华人民共和国成立前夕,林巧稚拒绝了家人向她提出的前往美国的建议。1953年,林巧稚任北京市妇女联合会副主席。1955年,当选为中国科学院学部委员(院士)。

1958年,林巧稚组织医护力量,对北京近8万名适龄妇女进行了妇科普查。带领团队走门串户逐人检查,收集了大量资料,使子宫颈癌的死亡率降低。林巧稚领导的妇科普查工作在全国起到了模范带头作用,很快,上海、广州等地也积极响应,开始了妇科普查工作。

1959年,林巧稚先后任北京妇产医院院长、中国医学科学院副院长、中国人民政治协商会议北京市委员会副主席。林巧稚一边攻克行业难题,一边响应国家号召,为基层群众送去关怀。1965年,林巧稚参加了中国医学科学院巡回医疗小分队,为湖南湘阴县的女性提供医疗援助。

1972年,林巧稚跟随中国代表团出访美国、加拿大。1974年,先后出访瑞士、法国、伊朗等。1976年,深入地震第一线参加抗震救灾工作。1978年,跟随中国代表团出访西欧四国,并当选第四届中华全国妇女联合会副主席。

1980年,林巧稚因患脑血栓入院治疗,虽遭亲友劝阻,但她还坚持工作。此时,她早已不是住院医师,但她要求值班医生和护士,只要病人出现问题,即使是半夜也要马上通知她。患病期间,她开始在轮椅上、病床上写关于妇科肿瘤的书籍,直至4年后,50万字的专著《妇科肿瘤学》完成。1983年4月22日,林巧稚病逝于北京,享年82岁。按照遗嘱,她将个人平生积蓄3万余元全部捐给医院托儿所,遗体用于医学研究。

主要成就

林巧稚早年从事胎儿宫内呼吸的研究对滋养细胞肿瘤发生及发展规律、女性盆器结核的发生及其治疗进行了深入研究,并进行了大量科普宣传和妇幼保健工作。从临床统计学中,她发现,妇科病是占妇女发病率的2/3。当时,国家贫困落后,医疗卫生条件极差,妇女尤其难躲产前产后关,难产婴儿死亡率极高,子宫出血、宫颈摩烂等病成了常见病,她实感自己责任重大。1939年,医院要她研究妇产科基础理论,因此她获得了去芝加哥大学妇产科学系学习的机遇,在生理学、妇科肿瘤、内分泌和畸形胎儿等方面进行了研究。林巧稚为了降低中国新生婴儿死亡率,防治妇女宫颈癌,撰写了妇幼卫生科普通俗读物《家庭卫生顾问》等书。

1950年代,某女工因新生儿溶血症连续夭折了三胎后写信向林巧稚求助。新生儿溶血病当时在国内还没有成活的先例,林巧稚查遍国外最新的医学信息,提出和进行了大规模的妇科病普查普治,约有关专家座谈,创造出用脐静脉换血的方法治疗新生儿溶血症,填补了中国妇产科医学的空白。

林巧稚开辟了产科、妇科、妇科肿瘤、生殖内分泌、计划生育等妇产科学的亚专业。

怀着非凡的爱去做平凡的事

林巧稚一边攻克行业顶尖难题,一边积极响应国家号召,为基层群众送去关怀。

1965年,林巧稚参加了中国医学科学院巡回医疗小分队,为湖南湘阴县的女性提供先进的医疗援助,这段时间的工作让林巧稚看到了针对妇女的医疗资源供应存在巨大缺口,也让她意识到妇女健康工作应当长期地、系统性地进行。因此,巡回医疗小分队在行医期间帮助当地办起农村卫生员、助产员培训班,使得当地的医疗卫生水平得到持续提升。

同年,林巧稚主持了中华医学会第一届妇产科学术会议,周恩来总理在会上意味深长地向大家说道:我们要像春蚕一样,把最后一根丝都吐出来贡献给国家……周总理的这句话,在林巧稚的心里扎了根,不断勉励她为祖国多奉献一些、再奉献一些,林巧稚也不断用行动响应着周总理的殷殷嘱托。

林巧稚秉承着博爱的理念拯救了万千母婴,亦将其毕生所学尽数传授给后辈以造福后世。她可以说一口流利的英文,能够书写中英双语的病历,钟爱喝咖啡,但西方的语言和生活习惯却始终没有改变她那颗赤诚的中国心,数次留在西方工作、生活的机会也从未打动她。林巧稚的一生,始终坚持年少求学时最纯粹的信念:“怀着非凡的爱去做平凡的事。”而这非凡的爱,既是她对祖国的爱,也是对妇婴同胞的爱。

人物评价

“林巧稚是中国妇女界杰出的代表,她的成就是中国妇女的骄傲,为中国妇女解放事业作出了重要贡献。”(全国政协原副主席康克清评)

“林巧稚是中国妇产科学的开拓者和奠基人。”(北京大学校史馆评)

“林巧稚是中国妇产科的奠基人之一,是‘卓越的人民医学家’。”(《中国青年报》评)

“林巧稚不仅医术高明,她的医德、医风,奉献精神更是有口皆碑。她看淡荣誉,乐于奉献,并一直以‘奉献’作为自己的使命,她是人们心中真正的英雄。”(人民政协网评)

“她(林巧稚)是一团火焰、一块磁石。她的为人民服务的一生,是极其丰满充实地度过的。”(作家冰心评)

广大的青少年们请再一次记住她的名字 ——林巧稚。这才是你要追的明星。

图文来源:中国科学家、人民日报、百度百科,部分文字或图片来源网络,无法核实出处。相关转载内容只为分享传播之用,非商业用途,文章或图片版权属于原作者,如有侵权请联系删除。