当老师提问学生长大后想干什么,回答科学家、发明家、书法家、冠军的人少了。青少年崇拜“明星偶像”,出现了粉丝文化、饭圈文化,他们爱明星偶像胜过爱自己和至亲,为了“追星”疯狂的花费金钱和精力,盲目追星行为越来越多:有的孩子辍学追星,有的孩子节衣缩食为明星打榜……

我们应该让他们看到:

有这样一群人,

他们以青春为笔,

以热血为墨,

在时代卷轴上书写下波澜壮阔的篇章,

他们用毕生坚守诠释:科学无界,

但探索者的脚步永远朝向人类的远方,

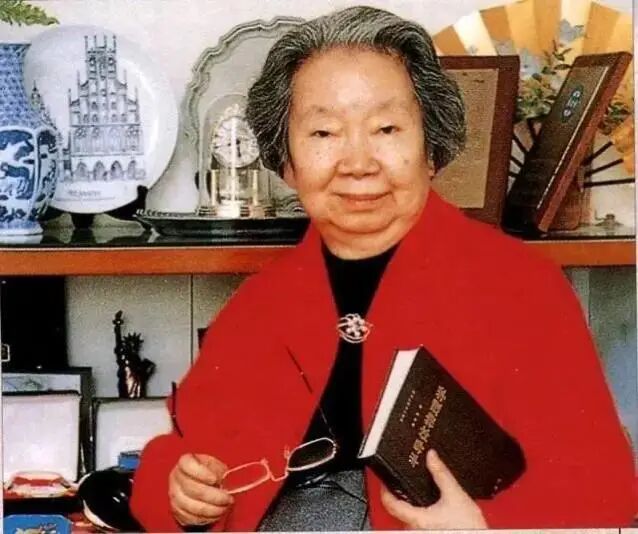

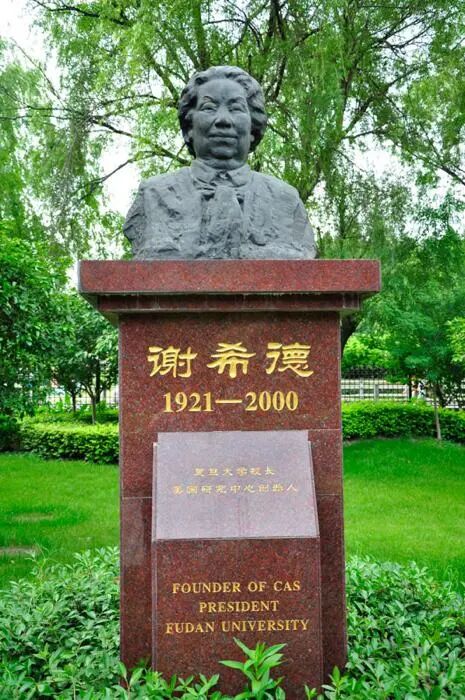

他们才是当之无愧的明星。孩子,这才是你要追的明星!明星之“中国半导体之母”——谢希德。

谢希德(1921.3.19-2000.3.4),福建泉州人,物理学家、教育家、社会活动家。厦门大学本科,美国史密斯女子文理学院硕士,麻省理工学院博士,中国科学院学部委员(院士),第三世界科学院院士,美国文理科学院外籍院士。

曾任上海技术物理研究所副所长,复旦大学物理研究所所长,复旦大学校长兼美国研究中心主任,上海市政协主席,全国政协常委等。

我国半导体物理学的开拓者之一,表面物理学的奠基人之一,著有《半导体物理学》、《固体物理学》等。5项科研成果先后获教育部科技进步二等奖,2次荣获全国“三八红旗手”,何梁何利基金科学与技术进步奖获得者,上海市先进科技教育工作者,全国科学领域先进工作者。

谢希德先生一生热爱祖国、追求真理、献身科学、人格高尚,为中国的科学事业、教育事业作出了杰出贡献,是享誉世界的社会活动家。

人物历程

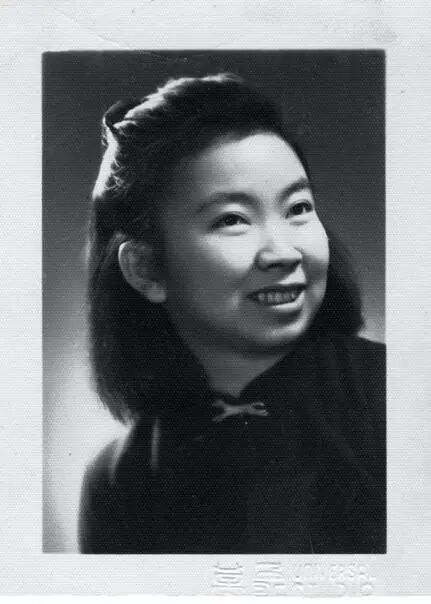

1921年3月19日,谢希德出生于福建泉州,父亲谢玉铭是一名杰出的物理学家,在父亲的影响下,谢希德走上了物理学研究之路,特别是父亲经常挂在嘴边的那句“中国需要科学”更是对她的一生产生了潜移默化的影响,最终成为了“中国需要的科学家”。

1938年谢希德以优异成绩考入湖南大学,却在此时被确诊为股关节结核,坚强的谢希德凭着坚强的意志和为振兴中华而学习的决心,在4年后终于战胜了病魔,并顺利收到了厦门大学的录取通知书,踏进了大学的殿堂。1947年谢希德顺利考入美国史密斯学院攻读硕士,1949年考入麻省理工学院攻读理论物理博士。

1951年,谢希德顺利通过答辩,迫不及待地要踏上报效祖国的归途。1952年谢希德从美国辗转英国终于回到祖国,进入复旦大学物理系担任物理系和数学系的基础教学工作,5年内她开设了固体物理学和量子力学等多门学科的课程,补齐了复旦大学相关学科的空白。

为了尽快培养一批半导体专门人才,1956年教育部组织北京大学、复旦大学、南京大学、厦门大学和东北人民大学(后为吉林大学)五校在北京大学联合举办了我国第一个半导体物理专门化班,黄昆先生任教研室主任,谢希德任副主任。这个班成为我国一大批半导体人才的发源地。2年间,为我国培养了300多名第一代半导体专门人才,保障了我国半导体学科和半导体技术很快独立自主地发展起来。

1958年,谢希德与黄昆合编的《半导体物理学》正式出版。“本书中的绝大部分,只要有相当于一般理工科大学的基础,就可以阅读”;“希望书的内容能比较全面,同时也希望避免讨论仅与理论基础和理论性研究有关的问题”;“半导体物理是一门正在蓬勃发展的科学,难免有最新的发展被遗漏,希望再版时补入”……这是一本在当时国际上都有很高学术水平的权威性著作,也是很长一段时期我国半导体物理专业学生和研究人员必读的教材,可称为中国芯的“破冰”之作。

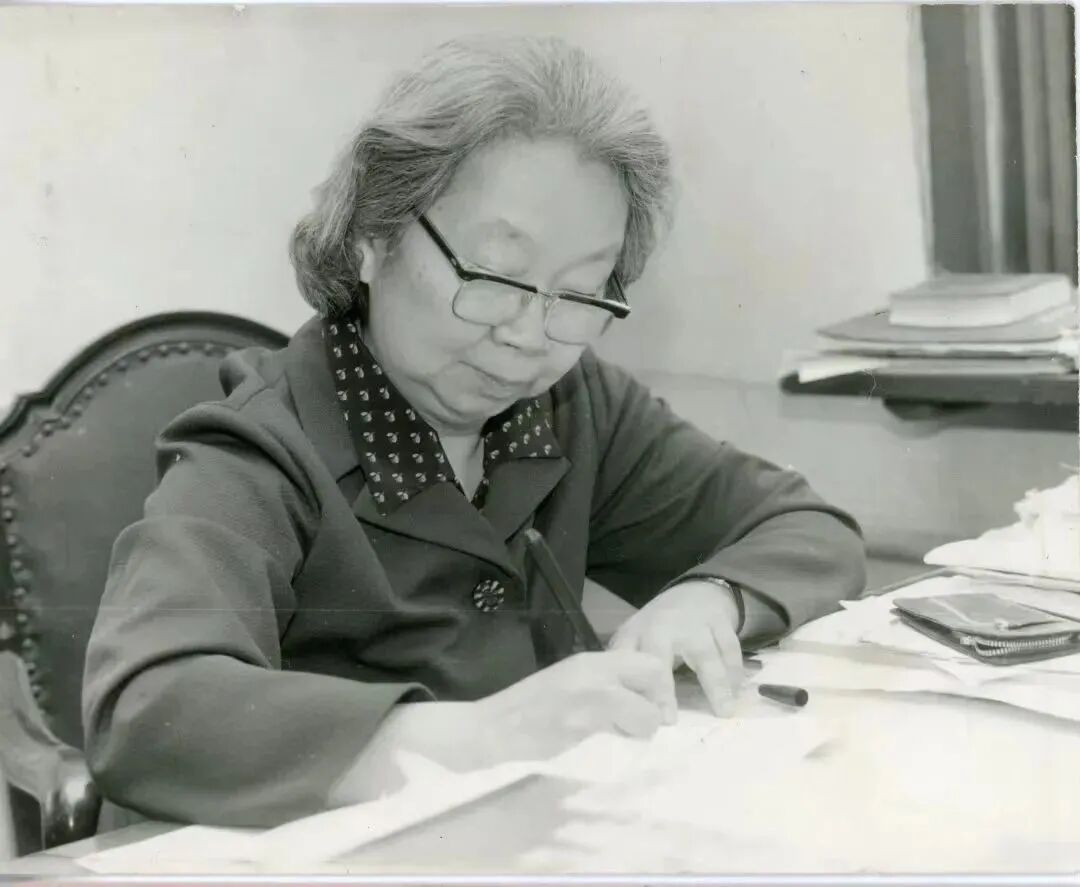

1983年,谢希德始担任复旦大学校长,她率先在国内打破综合大学只设文科、理科的模式,增设了经济学院、技术科学学院、管理学院等多个学院,将复旦大学变为一所拥有人文社会科学、自然科学、技术科学和管理科学的综合性大学。

为了促进教学科研的开放与国际交流,谢希德发起创办复旦大学美国研究中心,倡议“送师生出去,让知识回来”,并亲自为出国留学的学生写推荐信,在她担任校长的几年里,平均三天就要写一封推荐信,每年要送走一百多位学生,而送出去的师生在留学期满后几乎全部回到祖国,成为了学术界的中坚、国家的栋梁。

2000年3月4日,饱受癌症折磨了34年仍耕耘不辍、从不停止工作的谢希德在上海去世。“一个共产党员,一个科学工作者,只要心脏还在跳动,就要战斗,就要为党的科学事业奋斗不息。”正如她在入党申请书中所提,这位与中国共产党同岁的科学家、教育家,一生都在不断追寻探讨真理,为国家和学校的发展贡献不竭力量,她用一生的奋斗和经历,种下了创新和进取的种子,不断启示着后人。

主要成就

谢希德主要从事半导体物理和表面物理的理论研究,是中国这两方面科学研究的主要倡导者和组织者之一。领导课题组在半导体表面界面结构、Si/Ge超晶格的生长机制和红外探测器件、多孔硅发光、蓝色激光材料研制、锗量子点的生长和研究以及磁性物质超晶格等方面取得出色成果。

1963年至1965年,谢希德和她的助手们开展了对硒化锌、锑化铟等的研究,获得初步成果。他们先后在《物理学报》和《复旦大学学报》发表一系列关于群论在固体物理研究中应用的科学论文。

谢希德先后担任复旦大学副校长(1978年—1983年)和校长(1983年—1988年),长达10年,她率先在中国国内打破综合大学只有文科、理科的前苏联模式,根据复旦大学的条件增设了技术科学、生命科学、管理科学等5个学院。她抓教师队伍建设,采用破格提升的方法,鼓励学科带头人脱颖而出。她注意发挥教师在教书育人中的指导作用,1956年秋在复旦大学推行导师制。导师们深入学生中间,指导学生学习,针对各种问题晓之以理、动之以情,效果很好。设立“校长信箱”、“校长论坛”、“新闻发布会”沟通校内各方面情况,使存在的问题得以及时解决。

中国半导体物理学的“破冰者”

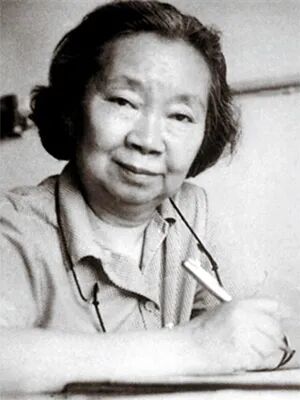

“上谢先生的课,脑袋里好像一张张彩色的图出来了,上光学课是非常形象生动的。”谢希德当年的学生,现为复旦大学物理系教授、中国科学院院士的王迅回忆说。他清晰地记得,20世纪50年代前期的大学教材多是用苏联的,谢希德则都是自己编写,为了不让学生忙于笔记而忽略听课思考,她总是每堂课前人手一份地把讲义发给学生。

1956年,党中央发出了“向科学进军”的伟大号召,周恩来总理主持制定了我国第一个发展科学技术的12年规划,一场雄壮的科学攻关战就此打响。

为了拿下半导体这门现代科学技术的堡垒,教育部决定将北京大学、复旦大学等5所高校相关师生召集到北京大学,开办我国第一个半导体专门化培训班,由北大物理系教授黄昆担任主任,谢希德担任副主任。中国半导体由此开启了从无到有的“破冰”之路。五校联合专门组比较系统地培养出了我国第一批半导体专业毕业生,为我国半导体事业的发展作出了极大贡献。

1976年,谢希德身上又一次发现了恶性肿瘤,但她仍然拖着虚弱的身体,时刻关注着科学发展。作为学界的前辈,她认为应该鼓励年轻的同事们去开拓新领域。

“为什么不锈钢不会生锈?”“是什么起了抗腐蚀的保护层作用?”“苏美两国每年因腐蚀而报废的钢材达4000万吨,怎样才能使我国有限的钢材发挥更大的作用?”带着这些问题,谢希德逐渐发现,固体物理、材料科学和量子化学之间正在形成新的边缘科学即表面科学,其基础是表面物理。51岁那年,谢希德做了一个重大决定:将自己的学术方向从半导体物理转向表面物理研究。

她筹建的以表面物理为研究重点的现代物理所后来成为国家重点实验室,培养了大批国家级的物理学家。由她和黄昆开启的中国半导体事业更是迎来新辉煌——1992年,第21届国际半导体物理会议在中国召开,这个历来由欧美国家唱主角的国际会议落地中国,极大地展现了正在走向世界的中国科学。

人物评价

谢希德是中国半导体物理学科和表面物理学科开创者和奠基人,在表面和界面物理以及量子器件和异质结构电子性质理论研究方面成果突出,培养出数位中国该领域的领军人才。她曾任复旦大学校长,为中国高等教育事业的发展、物理学科研机构的建立与发展,科教领域的国际交流和合作以及物理学会的工作做出突出的贡献。(复旦大学评)

“谢希德教授作了明智的选择,在复旦大学开展表面物理研究”。(1982年沃尔特·科恩(Walter Kohn)来华讲学回国后评论)

“在中国科学界中,谢希德教授是属于最有影响的人士之一” 。(20世纪80年代初约翰·巴丁(John Bardeen)率团访华回国后称赞)

谢希德是“中国的哈佛大学校长”。(1987年6月接受美国纽约州立大学奥尔巴尼分校授予名誉博士时,《今日美国》报社记者采访时称)

广大的青少年们请再一次记住她的名字 ——谢希德。这才是你要追的明星。

图文来源:复旦大学出版社、中国军网、百度百科,部分文字或图片来源网络,无法核实出处。相关转载内容只为分享传播之用,非商业用途,文章或图片版权属于原作者,如有侵权请联系删除。